ブログBlog

骨粗鬆症の原因と治療法

こんなお悩みありませんか?

- 背が縮んできた気がする

- ちょっとした転倒で骨折したことがある

- 背中や腰が丸くなってきたと指摘された

- 閉経後から骨の健康が気になる

- 将来、寝たきりになるのではと不安

これらに当てはまる方は、骨粗鬆症(こつそしょうしょう)の可能性があります。骨粗鬆症は骨の強度が低下し、骨折リスクが高まる疾患で、特に高齢女性に多く見られます。

本記事では、整形外科専門医の視点から「骨粗鬆症」の原因・症状・治療法・予防策についてわかりやすく解説します。

骨粗鬆症とは?

骨粗鬆症は、骨密度(骨量)が減少し、骨がスカスカになって脆くなる病気です。正常な骨はカルシウムやコラーゲンを含んで強度を保っていますが、骨粗鬆症ではそのバランスが崩れ、骨折が起こりやすくなります。

特に高齢者に多く、女性は閉経後に女性ホルモン(エストロゲン)が減少することで骨量が急激に低下しやすくなります。進行すると、ちょっとした転倒や場合によっては軽い咳やくしゃみでも骨折することがあります。

骨粗鬆症の特徴

- 骨密度が低下し、骨が脆くなる

- 転倒や軽い衝撃で骨折しやすい

- 背骨の圧迫骨折により身長が縮む

- 背中や腰が曲がり、猫背になる

- 高齢女性に多く、男性でも加齢により発症する

骨粗鬆症による骨折は、寝たきりや生活の質の低下につながる大きな要因です。そのため、予防と早期治療が非常に重要です。

骨粗鬆症の基本

- 骨密度の低下により骨が脆くなる疾患

- 特に背骨・大腿骨・手首に骨折が起こりやすい

- 女性は閉経後にリスクが高まる

- 男性も高齢になると発症することがある

- 骨折が要介護や寝たきりにつながるリスク要因

初期段階では痛みや変形が軽く見逃しがちですが、放置すると生活に影響するため、早期の対処が大切です。

骨粗鬆症の原因

骨粗鬆症は、骨の新陳代謝のバランスが崩れることで発症します。骨は常に「破骨細胞による骨吸収」と「骨芽細胞による骨形成」を繰り返していますが、このバランスが崩れて骨量が減少します。

加齢とホルモンの影響

最大の要因は加齢です。年齢とともに骨量は自然に減少します。特に女性は閉経によりエストロゲンが急激に減少し、骨量低下が進みます。これが「閉経後骨粗鬆症」と呼ばれるタイプです。

栄養や生活習慣の影響

カルシウムやビタミンDの不足、運動不足、喫煙や過度の飲酒は骨量減少を加速させます。日光を浴びる習慣が少ないとビタミンDが不足し、骨の形成に必要な栄養が不足してしまいます。

骨粗鬆症の注意すべきポイント

- 加齢による骨量低下

- 閉経後のホルモン変化(エストロゲン減少)

- カルシウム・ビタミンD不足

- 運動不足

- 喫煙・過度の飲酒

- 遺伝的要因

- 慢性疾患や薬の影響(副腎皮質ステロイドなど)

原因は一つに絞れるものではなく、複数の要素が相互に影響しています。状態を理解し、早めに対処することが重要です。

骨粗鬆症の症状

骨粗鬆症は「骨がもろくなる病気」ですが、初期段階ではほとんど自覚症状がありません。そのため「気づいたときには骨折していた」というケースが少なくありません。

初期に現れるサイン

骨粗鬆症の初期は、痛みや腫れといった明らかな症状が出ないため見逃されやすいです。

健康診断や骨密度検査で初めて発見されるケースもあります。早期の段階では、自覚できるサインはごくわずかです。

・背が少し縮んだ

・背中や腰に慢性的な鈍痛を感じる

・長時間歩くと腰が疲れやすい

進行した場合の影響

進行すると、骨折のリスクが高まります。特に背骨(椎体)、大腿骨の付け根、手首の3か所は骨粗鬆症で骨折しやすい部位です。背骨がつぶれるように骨折すると「圧迫骨折」を起こし、身長が縮んだり猫背が目立ったりするようになります。

さらに骨折がきっかけで寝たきりや要介護状態になることもあり、生活の質を大きく低下させる可能性があります。

骨粗鬆症の進行チェックリスト

骨粗鬆症の進行段階ごとの代表的な症状を整理しました。

初期症状(軽度)

- 自覚症状がほとんどない

- 健診で骨密度低下を指摘される

中等度の症状

- 背が縮む

- 背中や腰に慢性的な痛みがある

- 姿勢が悪くなってきた

重度の症状

- 圧迫骨折による強い腰痛

- 身長が数センチ以上低下

- 骨折を繰り返し、日常生活に制限が出る

進行を防ぐには初期段階での気付きが重要です。違和感を感じたら早期に診察を受けましょう。

骨粗鬆症の治療

骨粗鬆症の治療は「骨折を防ぐこと」が最大の目的です。骨量の減少を食い止め、骨折リスクを減らすために薬物療法や生活習慣の改善が行われます。

薬物療法

薬物療法は骨粗鬆症治療の中心です。骨の破壊を抑える薬や、骨の形成を促す薬が用いられます。

- ビスホスホネート製剤:骨吸収を抑制する

- デノスマブ:骨吸収に関わる細胞を抑える注射薬

- SERM(選択的エストロゲン受容体調整薬):女性ホルモン様作用で骨量低下を防ぐ

- PTH製剤:骨形成を促す薬

- ビタミンD・カルシウム製剤:骨の基礎を整える

患者さまの年齢や骨折リスクに応じて最適な薬を選択します。

生活習慣の改善

薬物療法と並行して、生活習慣の改善も欠かせません。バランスの良い食事、日光浴によるビタミンDの生成、適度な運動は骨の健康を保つ基本です。特にウォーキングや筋力トレーニングは、骨に適度な刺激を与えて骨密度を維持します。

また、転倒を防ぐために室内環境を整える(段差を減らす、手すりを設置する)ことも重要です。

骨粗鬆症の治療法

骨粗鬆症の治療法の選択肢を簡潔にまとめました。

薬物療法

- ビスホスホネート製剤

- デノスマブ

- SERM

- PTH製剤

- ビタミンD・カルシウム補充

生活習慣の改善

- バランスの良い食事

- 日光浴でビタミンD生成

- ウォーキングや筋トレ

- 室内環境の整備で転倒防止

骨粗鬆症は進行してからでは骨の回復が難しいため、早期発見と治療開始がカギとなります。

自宅でできる予防とセルフケア

骨粗鬆症は加齢や生活習慣の影響で進行しますが、日常生活の工夫によってリスクを減らすことができます。特に、食事・運動・生活環境の見直しは予防に直結します。

食生活の工夫

骨の健康を守るためには、栄養バランスの取れた食事が欠かせません。カルシウムやビタミンD、ビタミンK、たんぱく質をしっかり摂ることが重要です。

- カルシウム:牛乳、ヨーグルト、小魚、チーズなど

- ビタミンD:鮭、サンマ、キノコ類、日光浴

- ビタミンK:納豆、緑黄色野菜

- たんぱく質:肉、魚、豆腐、卵

これらの栄養素を意識的に取り入れることで、骨密度の維持につながります。

骨を守る運動習慣

適度な運動は骨に刺激を与え、骨の形成を促します。ウォーキングや軽い筋力トレーニング、水中運動などは関節に負担をかけず続けやすい方法です。

また、片足立ちやスクワットなどバランス感覚を養う運動は転倒予防にも効果的です。運動は無理のない範囲で、継続することが大切です。

自宅でできるセルフケア方法一覧

自宅で簡単に取り組める外反母趾のセルフケア方法をまとめました。

- カルシウム・ビタミンD・ビタミンKを意識して摂取する

- 日光浴を習慣にし、ビタミンDを体内で合成する

- ウォーキングや筋トレを継続する

- バランス感覚を養う運動で転倒を防ぐ

- 室内の段差を減らし、滑りにくい環境を整える

- 喫煙や過度の飲酒を避ける

自宅での予防とセルフケアは、骨粗鬆症の進行を防ぐために欠かせない取り組みです。

吉野整形外科での骨粗鬆症治療について

骨粗鬆症は自覚症状が乏しいため、気づかないうちに進行していることが少なくありません。吉野整形外科では、骨粗鬆症の早期発見から治療、予防指導まで一貫した診療を行っています。

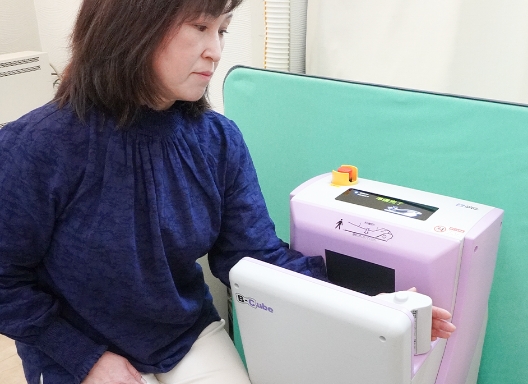

正確な検査と診断

当院では骨密度測定(DXA法)を用いて、骨の強さを正確に評価します。さらに血液検査で骨代謝マーカーを確認し、骨の形成と吸収のバランスを把握します。こうした詳細な評価により、最適な治療計画を立てることが可能です。

また、診察の際には患者さまのご希望や生活環境をしっかりとお聞きし、負担の少ない治療や無理なく継続できるセルフケアもあわせてご提案しています。

個別に合わせた治療方針

患者さまの年齢・生活習慣・骨折リスクに応じて、薬物療法と生活指導を組み合わせて行います。ビスホスホネート製剤やデノスマブ、生物学的製剤など最新の治療薬も導入しており、患者さま一人ひとりに最適な薬を選択します。

また、栄養指導や運動療法についても丁寧にアドバイスし、治療効果を高める総合的なアプローチを重視しています。

吉野整形外科の診療体制の特徴

吉野整形外科の骨粗鬆症診療には以下の特徴があります。

- 骨密度測定(DXA法)による正確な評価

- 血液検査で骨代謝マーカーをチェック

- 薬物療法から生活指導まで総合的に対応

- 最新の治療薬(デノスマブ・PTH製剤など)にも対応

- 食事・運動習慣を含めた予防指導

- 定期的なフォローアップで骨折予防を徹底

吉野整形外科は、骨粗鬆症による骨折を防ぎ、将来にわたって安心して生活できるよう、患者さまを長期的にサポートしています。

よくある質問(Q&A)

骨粗鬆症について多くの患者さまからいただくご質問に、院長吉野がお答えします。

女性に多い疾患ですが、男性も加齢や生活習慣、持病の影響により発症します。特に高齢男性やステロイド薬を長期使用している方は注意が必要です。

家族に骨粗鬆症の方がいる場合、骨密度が低くなる傾向が報告されています。ただし、生活習慣や栄養状態の影響も大きく、遺伝だけで決まるわけではありません。

一般的には年1回の骨密度測定が推奨されます。治療中の方は経過を確認するため、医師の指示に従って定期的に検査を受けることが大切です。

まれに若年者でも、過度なダイエット、無月経、ステロイド薬の使用などが原因で骨量が低下することがあります。

骨量減少は骨粗鬆症の前段階で、骨密度がやや低下している状態です。骨粗鬆症ほど骨折リスクは高くありませんが、将来的な進行を防ぐため早めの対策が必要です。

多くの場合、長期治療が必要ですが、薬の種類や骨密度の改善度によって変更や中止を検討することもあります。定期的な検査で医師が判断します。

カルシウム、ビタミンD、ビタミンK、たんぱく質を意識的に摂取することが重要です。牛乳・小魚・キノコ・緑黄色野菜などをバランス良く取り入れましょう。

運動だけで骨密度を大きく改善することは難しいですが、骨や筋肉に刺激を与えることで骨折予防につながります。薬物療法や食事と組み合わせると効果的です。

整形外科での受診が一般的です。専門的な検査と治療を受けることで、骨折予防につながります。

当院では骨密度測定や血液検査を用いた診断、最新の薬物療法、栄養・運動指導まで一貫して対応しています。

骨粗鬆症のまとめ

骨粗鬆症は、骨密度が低下して骨が脆くなり、骨折リスクが高まる疾患です。特に高齢女性に多く、転倒やわずかな衝撃でも骨折につながることがあります。

治療は薬物療法と生活習慣の改善を組み合わせることで進行を抑え、骨折を防ぐことが可能です。早期発見と継続的なケアが将来の健康を守る鍵となります。

吉野整形外科では、骨粗鬆症の検査から治療、予防指導まで幅広く対応し、患者さま一人ひとりに合わせた診療を行っています。骨の健康に不安を感じたら、早めのご相談をおすすめします。