ブログBlog

外反母趾の原因と治療法

こんなお悩みありませんか?

- 親指の付け根が赤く腫れて痛む

- 親指が外側に曲がってきた気がする

- 長時間歩くと足が疲れやすくなった

- 靴が合わず、履くと親指の付け根が痛い

- 親指が隣の指に重なるようになってきた

こうした症状や不安を抱えている方は、外反母趾の初期~中期段階にある可能性があります。外反母趾は放置すると徐々に進行し、日常生活や歩行に支障をきたす場合があります。

本記事では、足の外科医の視点から外反母趾の原因・症状・治療法・予防法まで詳しく解説します。早めの理解と対処で、足元から健康を守りましょう。

外反母趾とは?

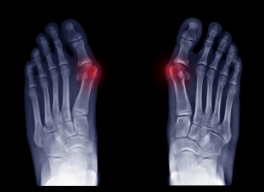

外反母趾(がいはんぼし)とは、足の親指が小指側に向かって「くの字」に変形し、付け根の関節が内側に突出する疾患です。変形に伴って靴との摩擦が生じ、炎症や痛みを引き起こすことがあります。

外反母趾は徐々に進行し、見た目の問題だけでなく、歩行障害や姿勢の崩れにつながることもあります。

特に女性に多く、加齢とともに症状が現れやすいですが、最近では若い世代や男性の発症も見られます。

親指が曲がる?外反母趾の基本構造と定義

外反母趾の変形は「第1中足趾節関節」(親指の付け根の関節)の歪みによって起こります。親指が外側に向かって曲がることで、付け根部分が内側に出っ張り、靴などに当たって炎症を起こしやすくなります。

医学的には親指と中足骨がなす角度(外反母趾角)で診断され、15度以上で外反母趾とされます。

- 軽度(15〜25度)

- 中等度(25〜35度)

- 重度(35度以上)

症状は徐々に進行し重度になると親指が他の指に重なったり、指の脱臼や変形を伴ったりすることもあります。

なぜ女性に多いのか?年齢・性別と発症リスク

外反母趾は女性に多く、男性に比べて発症リスクが高いことが分かっています。女性の足は関節や靭帯が柔らかく、変形しやすい特徴を持っているためです。また、女性に多く見られるヒールの高い靴やつま先の細い靴は、足の指に大きな負担をかけ、外反母趾の進行を助長します。

加齢に伴う足底筋力の低下やアーチ構造の崩れも、外反母趾の進行を後押しする要因です。そのため40代以降で急激に症状が目立つことが多く、若い世代でも習慣的にハイヒールを履く人や、遺伝的要素がある人は注意が必要です。

外反母趾の典型的な症状と変形の進行

外反母趾の症状は進行とともに明確になり、以下のような特徴が現れます。

- 親指の付け根の突出

- 赤みや腫れ、炎症を伴う痛み

- 親指が隣の指に重なる変形

- 靴を履くと圧迫痛を感じる

- 長時間の歩行が困難になる

- 足の裏にタコや魚の目ができやすくなる

- 足が疲れやすくなる

- 歩行や立位姿勢のバランスが崩れる

初期段階では痛みや変形が軽く見逃しがちですが、放置すると生活に影響するため、早期の対処が大切です。

外反母趾の原因

外反母趾は「靴が原因」と考えられがちですが、実際はそれだけではなく、足の構造や筋力、遺伝的要素など複数の原因が絡んでいます。

ここではその主な原因を分かりやすく解説します。

靴が原因?つま先の圧迫とヒールの影響

靴は外反母趾の発症に深く関わっています。つま先が細く窮屈な靴や、ヒールが高い靴を履くと、足指に圧迫力が加わります。この圧迫により母趾が外側に曲がりやすくなり、変形が徐々に進行していきます。

しかし、靴だけが原因というわけではなく、同じような靴を履いていても外反母趾になる人とならない人がいます。その違いには、足の構造や筋肉バランス、遺伝的要素が影響しています。

足のアーチ構造と筋力低下の関係

足には縦と横のアーチがあり、これが足の構造を安定させています。加齢や運動不足などで足の筋力が低下すると、このアーチが崩れ、足のバランスが乱れます。特に横アーチが潰れると足が広がり、前足部が開いて親指が母趾内転筋に引っ張られ、外反母趾が進行しやすくなります。

また、足の指を使わない歩行習慣も筋力低下を招き、外反母趾を助長します。日頃から足指を意識して動かすことが予防につながります。

外反母趾の注意すべきポイント

- 足に合わない靴(特にヒールが高い靴・細い靴)

- 足底筋力の低下(運動不足・加齢)

- 筋肉バランスの崩れ(母趾外転筋・母趾内転筋の不均衡)

- 足のアーチ構造の崩れ(扁平足・開張足)

- 関節や靭帯の柔軟性(遺伝的要素)

- 長時間の立位・重労働による負荷

- 足指を使わない歩行習慣(すり足・内股)

- 体重の増加

原因は一つに絞れるものではなく、複数の要素が相互に影響しています。自分の足の状態を理解し、早めに対処することが重要です。

外反母趾の症状

外反母趾は、初期症状が非常に軽いため見逃されやすく、進行してから気付くケースが多い疾患です。ここでは、外反母趾の症状を進行段階ごとに詳しく解説します。

自覚しづらい初期症状と見落としやすいサイン

外反母趾の初期段階では、親指の付け根に軽い違和感を感じる程度で、痛みや炎症はあまりありません。「親指が少し曲がった気がする」「最近靴がきつく感じる」といった症状があっても、多くの方は「大したことない」と感じてしまいます。

しかし、この段階こそ注意が必要です。変形は徐々に進行していくため、気付いたときには中等度まで進んでしまうことがあります。靴を脱いだときに親指の曲がり具合を意識する習慣をつけ、早めに対策を始めることが重要です。

中等度〜重度の変形による影響

外反母趾が中等度以上(外反角25〜35度)になると、症状は明らかになり、日常生活への影響が大きくなります。まず、親指の付け根が突出し、靴との摩擦により炎症や痛みが慢性化していきます。

さらに、親指が隣の指と重なり合うことで、隣接する指(特に第2趾)が脱臼したり浮き指になるケースも少なくありません。また、足のアーチが潰れることで足底にタコや魚の目ができ、歩行時の痛みが悪化します。

この段階になると、靴選びが非常に困難になり、歩行にも支障をきたすため、専門医の診察を受けることが推奨されます。

外反母趾の進行段階別・症状チェックリスト

外反母趾の進行段階ごとの代表的な症状を整理しました。

初期症状(軽度)

- 親指の付け根に違和感

- 靴を履くと軽い圧迫感がある

- 外見上はあまり目立たない変形

中等度の症状

- 親指が明らかに曲がり始める

- 靴を履いた時に痛みが出る

- 足の疲れやすさや痛みを感じる

- タコや魚の目ができる

重度の症状

- 親指が他の指と重なり、脱臼を伴うこともある

- 歩行困難や立位保持が辛くなる

- 痛みが慢性化し、炎症や腫れを繰り返す

- 姿勢や膝・腰にまで影響を与える

進行を防ぐには初期段階での気付きが重要です。違和感を感じたら早期に診察を受けましょう。

外反母趾の治療

外反母趾の治療法には、症状の進行度に応じて保存療法と手術療法があります。それぞれの特徴と選択基準を詳しく解説します。

保存療法で進行を防ぐ

軽度から中等度の外反母趾の場合、まず選択されるのが保存療法です。保存療法の目的は、痛みの軽減、進行予防、生活の質(QOL)の維持にあります。

具体的には、靴選びの改善が重要です。つま先に余裕があり、足全体を優しく包み込むような靴を履くことで、痛みや圧迫感が大幅に緩和されます。また、足底挿板(インソール)を使用することで足のアーチをサポートし、症状の軽減を図ります。

さらに、足指の筋力を鍛える簡単なエクササイズ(足指のグーパー運動、タオルギャザー運動など)を日常的に取り入れることも推奨されます。保存療法を正しく行うことで、変形の進行を長期間抑えることが可能です。

手術療法はどんなときに選ばれるか?

手術療法は、保存療法で効果が得られないほど進行したケースや、日常生活に著しい支障をきたしている場合に検討されます。

手術にはいくつかの術式があり、一般的な方法として「中足骨骨切り術」があります。この方法は、骨を一部切って角度を調整し、足の構造を正常な位置に戻す方法です。他にも関節固定術、靱帯や軟部組織の調整術など、患者さまの状態に応じて適切な方法が選ばれます。

近年では、皮膚切開を最小限に抑えた内視鏡下手術(MICA)なども登場し、術後の回復が早く、傷跡も小さく済む治療法として注目されています。

外反母趾の治療法

外反母趾の治療法の選択肢を簡潔にまとめました。

保存療法

- 足に合った靴の選定

- インソール(足底板)を使用した足の補正

- 足趾の運動(タオルギャザー・足指ジャンケンなど)

- 装具やサポーターでの矯正

手術療法

- 中足骨骨切り術(骨の角度を矯正)

- 関節固定術(関節を安定させる)

- 軟部組織再建術(腱や靱帯を調整)

- 内視鏡下低侵襲手術(MICA)

治療法の選択は、専門医と相談しながら、自分の症状や生活スタイルに合った方法を決定しましょう。

自宅でできる予防とセルフケア

外反母趾の治療や予防には、病院での治療だけでなく、自宅での日常的なセルフケアが非常に大切です。ここでは、自宅でできる簡単なセルフケアや生活習慣の工夫をご紹介します。

足にやさしい生活習慣

外反母趾の予防や進行を防ぐために最も重要なのは、日常生活でのちょっとした習慣改善です。まず第一に、足に負担をかけない靴選びが挙げられます。つま先に余裕のある靴や、ヒールが低く安定感のある靴を選ぶことで、足の指への圧迫や摩擦を軽減できます。

また、自宅ではできるだけ裸足や靴下の状態で過ごす時間を増やし、足指を自由に動かせる環境を作ることも大切です。これにより足の筋肉や関節が自然な動きを取り戻し、外反母趾の予防に役立ちます。

さらに、立ち仕事や歩行の際に疲れを感じたら、意識的に休息をとり、足をマッサージするなどのケアを取り入れることも効果的です。

自宅でできる足指エクササイズのすすめ

外反母趾の進行を防ぐためには、足指の筋力を維持・強化することがとても重要です。特に「タオルギャザー運動」は効果的で、足の裏や指の筋肉を鍛えるのに最適です。

床にタオルを置き、それを足の指だけでたぐり寄せるシンプルな運動で、毎日数分でも継続することで筋力向上や症状の軽減が期待できます。

また、足指を大きく開いたり閉じたりする「足指ジャンケン」もおすすめです。

テレビを見たり、リラックスしている時間に取り入れることで、手軽に筋力アップを図れます。これらのエクササイズは、筋肉のバランスを整え、足の健康を維持する効果があります。

自宅でできるセルフケア方法一覧

自宅で簡単に取り組める外反母趾のセルフケア方法をまとめました。

- 足指を動かせる靴を選ぶ(つま先に余裕がある靴)

- 室内では裸足または靴下で過ごす

- タオルギャザー運動を毎日数分間行う

- 足指ジャンケンを習慣にする

- 足の裏をテニスボールで転がしマッサージする

- 外反母趾専用のサポーターを使って寝る

- 長時間の立ち仕事後には足を高くして休息する

毎日の習慣として継続的に取り入れることで、予防効果が高まります。

吉野整形外科での外反母趾治療について

外反母趾の症状は人それぞれ異なり、適切な治療やサポートには専門的な診察が欠かせません。

吉野整形外科では、足の専門医が患者さま一人ひとりの状態を詳しく評価し、最適な治療法をご提案いたします。

足の外科医による正確な評価と診断

吉野整形外科では、外反母趾をはじめとする足の疾患に対して、足の外科医である院長吉野が診察を行います。レントゲン撮影や歩行状態のチェックなど、最新の検査技術を活用して正確に診断します。これにより、現在の症状だけでなく、将来のリスクも評価し、患者さまに最も適した治療計画を立てることが可能です。

また、診察の際には患者さまのご希望や生活環境をしっかりとお聞きし、負担の少ない治療や無理なく継続できるセルフケアもあわせてご提案しています。

保存療法・手術療法の連携

当院の特徴は、保存療法と手術療法の連携体制が充実していることです。軽度〜中等度の場合は、まず保存療法で改善を目指します。具体的には、靴の見直しやインソールの作成、リハビリテーション(運動療法)などを中心に治療を進めます。

保存療法で十分な改善が得られない場合や、重度の変形で生活に支障がある場合には、手術療法をご提案します。当院では、患者さまの体への負担を考慮し、低侵襲な手術(小さな切開で行うMICA手術)など、最新の治療法を積極的に取り入れています。術後のリハビリもしっかりサポートし、再発予防まで丁寧にフォローアップします。

吉野整形外科の診療体制の特徴

吉野整形外科の外反母趾診療には以下の特徴があります。

- 足の疾患に特化した専門的診療

- 最新の検査技術(レントゲン・歩行評価)を導入

- 保存療法と手術療法の連携による最適な治療選択

- オーダーメイドのインソール作成による症状改善

- 低侵襲手術(MICA)など、最新手術法の積極的導入

- 術後のリハビリテーションとフォローアップ体制の充実

- 患者さまのライフスタイルを考慮した治療提案

吉野整形外科は、足の健康に不安を抱えるすべての方が安心して受診できるクリニックを目指しています。

よくある質問(Q&A)

外反母趾について多くの患者さまからいただくご質問に、足の外科医である院長吉野がお答えします。

外反母趾は関節の変形を伴うため、整形外科での画像検査を含む正確な診断が必要です。まずは整形外科の受診をおすすめします。

足のバランスが崩れることで膝や腰への負担が増加し、痛みを引き起こすことがあります。足元からの治療が効果的です。

痛みがなくても進行している場合があります。痛みが出る前に予防策を取ることで、将来の症状悪化を防ぐことができます。

進行速度は個人差がありますが、数年単位でゆっくりと進行することが一般的です。違和感を覚えた時点で対処すると進行を遅らせることができます。

一般に「エジプト型」と呼ばれる親指が最も長い足型は外反母趾になりやすい傾向があります。扁平足や関節が柔らかい方も注意が必要です。

手術法にもよりますが、一般的には術後数週間〜1か月程度で日常生活に復帰できます。詳細な期間は診察時にご説明しています。

子どもでも発症することがあります。特にスポーツなどで足に負担がかかる生活をしている場合は早めのケアが推奨されます。

サポーターは症状の進行予防や軽減に一定の効果がありますが、変形を根本的に治すことは難しいため、適切な靴選びや運動療法と併用することが大切です。

外反母趾の診察や保存療法、手術療法の多くは健康保険が適用されます。費用の詳細は診察時にご説明していますのでご安心ください。

当院は足の外科を専門としており、外反母趾を含め多くの足の疾患を専門的に診療しています。保存療法から手術、術後のリハビリまで総合的に対応可能です。

外反母趾のまとめ

外反母趾は足の親指が外側に曲がり、痛みや歩行障害を起こす疾患です。靴選びの改善や筋力強化など、日常的な予防が進行防止に役立ちます。

軽度のうちに適切なケアを始めれば、手術を回避できる可能性も高くなります。足の異変を感じたら、早めの専門的な診断と対応が大切です。

吉野整形外科は、外反母趾を含め足のトラブルを専門的に診療しています。症状でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

足元の健康を守り、毎日を快適に過ごしましょう。