ブログBlog

有痛性外脛骨の原因と治療法

こんなお悩みありませんか?

- 部活動や運動をすると足の内側の骨が出っ張って痛む

- 長時間歩いたり走ったりすると足の内側に違和感や腫れがある

- 成長期の子どもが「足が痛い」と訴えるが原因がわからない

- 扁平足気味で疲れやすいと感じている

- 痛みが出たり消えたりを繰り返している

こうした症状に心当たりがある場合、有痛性外脛骨の可能性があります。

特に思春期の子どもやスポーツを盛んに行う若年層に多く見られる疾患で、放置すると運動に制限が出ることもあります。本記事では、整形外科専門医の視点から「有痛性外脛骨」の原因・症状・治療法・予防策について詳しく解説します。

有痛性外脛骨とは?

有痛性外脛骨は若年性のスポーツ障害として数多く見られる疾患の一つですが、成人になって疼痛が発症することも少なくありません。

外脛骨とは足の舟状骨という骨の内側に存在する過剰骨(普通にはない余分な骨)で、15~20%の人に認められます。多くは骨の出っ張りがみられるだけですが、これに痛みを伴うような病態を有痛性外脛骨と言います。

多くは捻挫を契機として足部内側に疼痛が出現しますが、ときに明らかな誘因がなく痛みが生じることもあります。足部内側には疼痛を伴う骨性の隆起が認められ、扁平足を伴うことが殆どです

成長期に多い理由

有痛性外脛骨は、10〜15歳前後の思春期に多く見られます。骨の成長が未完成な時期に強い運動負荷がかかることで、外脛骨と周囲の骨との連結部に炎症が起きやすいためです。サッカーやバスケットボールなど、ジャンプやダッシュを繰り返す競技では特に発症リスクが高まります。

見た目と特徴的な症状

有痛性外脛骨では、足の内側の舟状骨のあたりが出っ張って見え、その部分を押すと痛みが出ます。炎症が強いと腫れや赤みが伴うこともあります。また、扁平足を併発しているケースでは足への負担がさらに大きく、症状が悪化しやすい傾向にあります。

有痛性外脛骨の特徴

- 足の内側の骨が突出している

- 運動時や長時間歩行で痛みが出る

- 押すと強い圧痛を感じる

- 炎症で赤みや腫れを伴うことがある

- 扁平足と併発することが多い

- 思春期のスポーツ活動で症状が強くなる

有痛性外脛骨の原因

有痛性外脛骨は、複数の要因が複雑に絡み合って発症します。単純に一つの原因だけではなく、個々の体の成長過程や骨格、そして日々の生活習慣が複合的に影響を及ぼしていることがわかっています。

足の構造的な要因

外脛骨は「副骨」と呼ばれる余分な骨であり、約10〜15%の人にみられます。生まれつき存在するもので、必ずしも全員に症状が出るわけではありません。しかし、外脛骨が大きい場合や足のアーチ構造が崩れている場合は、痛みが出やすくなります。

特に扁平足では足の内側に過剰な負担がかかり、外脛骨部分に炎症が起こりやすくなります。

スポーツ活動や成長期の影響

思春期は骨が未成熟なため、強い負荷がかかると骨と軟骨のつなぎ目に炎症が生じやすくなります。ジャンプやダッシュ、方向転換を繰り返すスポーツでは外脛骨に大きなストレスが加わり、痛みが生じやすくなります。

そのため、部活動でサッカーやバスケットボール、陸上競技を行っている子どもに多く見られます。

有痛性外脛骨の主な原因

- 外脛骨が大きい(骨の形態異常)

- 扁平足による足のアーチ崩れ

- 思春期の骨の未成熟

- 激しいスポーツ活動(サッカー・バスケットボールなど)

- 足に合わない靴による負担

- 遺伝的要因(家族にも外脛骨があるケース)

原因は一つに絞れるものではなく、複数の要素が相互に影響しています。自分の足の状態を理解し、早めに対処することが重要です。

有痛性外脛骨の症状

有痛性外脛骨は、症状の現れ方や進行度によって日常生活への影響が大きく異なります。思春期の一時的な痛みで済むケースもあれば、繰り返す炎症によって慢性的な痛みにつながることもあります。

初期に見られる症状

発症初期には、足の内側にある骨の出っ張りを押すと痛みが生じます。運動後に軽い腫れや赤みを伴うこともあり、「疲れると足が痛む」と訴えることが多いです。休むと症状が軽快することから、見逃されがちです。

この段階で適切な対応をすれば進行を防ぐことが可能であり、特に成長期の子どもでは早期発見・早期対応が重要です。

進行すると起こる問題

繰り返しの炎症によって痛みが慢性化すると、スポーツや運動が思うようにできなくなります。骨と骨の連結部に異常が起きることで、骨化が不完全になったり、関節の動きに支障が出る場合もあります。

また、扁平足が合併している場合はさらに負担が大きくなり、足の疲れやすさ、姿勢の乱れへとつながることもあります。進行すると保存療法だけでは改善が難しくなり、手術を検討するケースも出てきます。

有痛性外脛骨の進行段階別・症状チェックリスト

有痛性外脛骨の進行段階ごとの代表的な症状を整理しました。

初期症状(軽度)

- 足の内側の骨が出っ張って見える

- 強く押すと痛む

- 運動後に腫れや赤みが出るが休むと改善する

中等度の症状

- 歩行や日常動作でも痛みを感じる

- 運動中に強い痛みで動きが制限される

- 扁平足が進行して足全体が疲れやすい

重度の症状

- 痛みが慢性化し、安静時にも不快感がある

- 骨の連結部が不安定になり、炎症を繰り返す

- 運動や長時間歩行が困難になる

進行を防ぐには初期段階での気付きが重要です。違和感を感じたら早期に診察を受けましょう。

有痛性外脛骨の治療

有痛性外脛骨の治療は、症状の程度や生活スタイルに応じて選択されます。多くの場合、まずは保存療法が行われ、それでも改善しない場合に手術が検討されます。

保存療法

まずは局所の安静を行い、鎮痛剤、温熱療法などの保存療法で疼痛の改善を期待します。症状が長引くケースや繰り返し疼痛が出現するようなケースではギプス固定を行ったり、足底挿板(アーチサポート)を装着させる方法が有効なこともあります。殆どの場合これで症状は改善しますが、極一部のケースで手術療法が必要となることがあります。

手術療法

4か月以上適切な保存療法を行っても一向に症状の改善がない例や、何度も再発を繰り返し、日常生活やスポーツ活動に支障を来すような場合を手術適応と考えています。

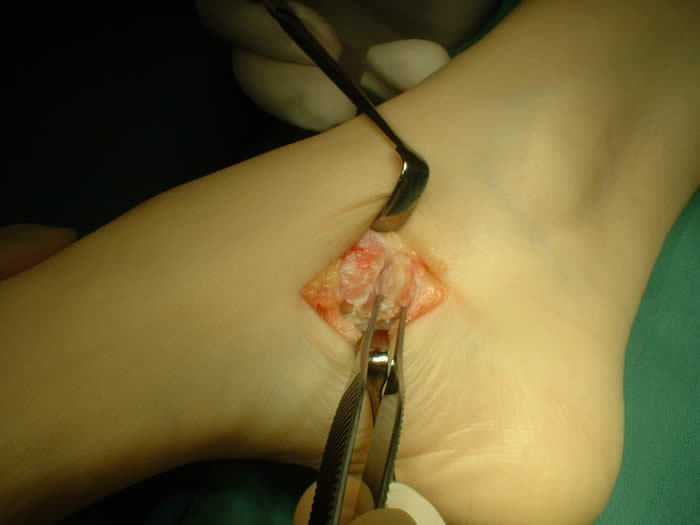

手術は、図1のように外脛骨部に皮切を加え、外脛骨を摘出すると同時に、舟状骨突出部も一部骨切りを行い、出っ張りそのものが術後の疼痛遺残の原因になってしまうことを予防します。

最後に支持組織である後脛骨筋腱とspring ligamentの再縫着を行います。

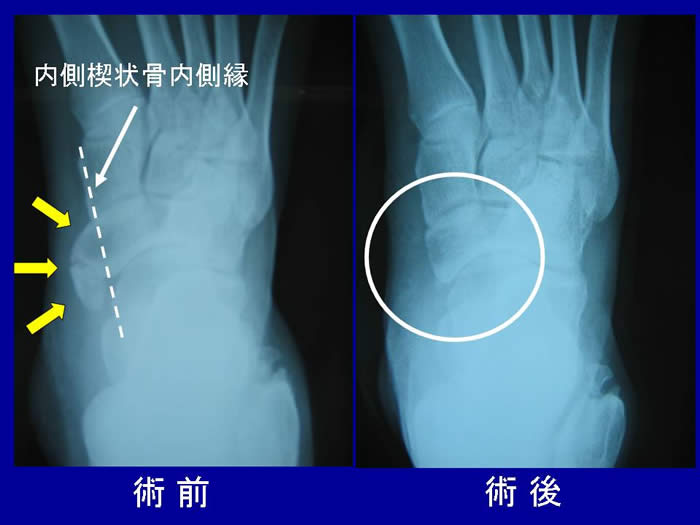

図2はVeitchⅡ型の外脛骨の患者様の術前術後のレントゲン写真ですが、外脛骨を摘出した後に内側楔状骨の内側縁に沿って舟状骨突出部も同時に切除しています。

術後のレントゲン写真では足部内側の骨性隆起がすっきりと消失しているのが分かります。

これにより、外脛骨自体の痛みと舟状骨の出っ張りによる痛みの両方が消失しました。

後療法

術後は約3週間ギプス固定を行い、4週から少しずつ荷重を開始し、6週で全荷重とし、8週(2か月)でスポーツ復帰を許可しています。

自宅でできる予防とセルフケア

有痛性外脛骨は成長期に多く見られる疾患ですが、日常生活の工夫やセルフケアを取り入れることで痛みの軽減や再発予防が期待できます。ここでは、ご家庭で実践できる予防とセルフケアの方法をご紹介します。

足にやさしい生活習慣

まず大切なのは、足に余計な負担をかけない生活習慣です。足のアーチを支えるために、サイズの合った靴を選ぶことが重要です。特に、土踏まずをしっかりサポートする靴や、中敷きを工夫することで足の内側への過度な負担を軽減できます。

また、長時間の立ちっぱなしや無理な運動を避け、適度に足を休めることもセルフケアの一環です。症状があるときはアイシングを取り入れると炎症を和らげる効果があります。

自宅でできる足指エクササイズのすすめ

有痛性外脛骨の進行を防ぐためには、足指の筋力を維持・強化することがとても重要です。特に「タオルギャザー運動」は効果的で、足の裏や指の筋肉を鍛えるのに最適です。

床にタオルを置き、それを足の指だけでたぐり寄せるシンプルな運動で、毎日数分でも継続することで筋力向上や症状の軽減が期待できます。

また、足指を大きく開いたり閉じたりする「足指ジャンケン」もおすすめです。

テレビを見たり、リラックスしている時間に取り入れることで、手軽に筋力アップを図れます。これらのエクササイズは、筋肉のバランスを整え、足の健康を維持する効果があります。

自宅でできるセルフケア方法一覧

自宅で簡単に取り組める有痛性外脛骨のセルフケア方法をまとめました。

- 足に合った靴を選び、土踏まずをサポートする

- 運動の前後に足をストレッチして負担を減らす

- 痛みがあるときは安静とアイシングで炎症を抑える

- タオルギャザー運動で足裏の筋肉を鍛える

- 足指ジャンケンを習慣にして筋力維持を図る

- 長時間の立位や過度な運動を避ける

セルフケアはあくまで補助的な手段であり、症状が強い場合や改善しない場合は早めに専門医へ相談することが大切です。

有痛性外脛骨でお悩みの患者様へ

日頃行っている有痛性外脛骨の治療についてまとめてみました。

手術法にはこのほかにもドリリング法や骨接合術などがこれまでに発表されていますが、突出部の残存や偽関節の問題などがあり、かえって治療期間を長引かせてしまう恐れがあるため、私はここで述べた方法で治療を行っており、良好な結果が得られております。

本疾患は、日常生活やスポーツ活動に支障を来す厄介な病態ですが、特に若年者においては体力向上のための貴重な時期を、この痛みのために思う存分にスポーツを楽しめないことになりかねない疾患ですので、是非、適切な治療を行い有意義なスポーツ活動を送らせてあげられるようにすることが大切です。

本疾患によるものと思われる症状でお悩みの方は、当院もしくは足の専門医のいる整形外科で適切な診断と治療をお受けになることをお勧めします。

多くの場合、足底板等による保存療法で症状が治まりますが、もし保存療法で症状が治まらず、手術が必要と診断された場合でも、院長吉野が当院関連病院(けいゆう病院) へ出向し執刀を行っており、術後は引き続き当院でフォローアップしておりますので、安心してご相談下さい。

よくある質問(Q&A)

有痛性外脛骨について多くの患者さまからいただくご質問に、足の外科医である院長吉野がお答えします。

成長期が終わると症状が落ち着くケースもありますが、大人になっても痛みが続く場合があります。慢性化している場合は治療が必要です。

片足に出ることが多いですが、両足にみられるケースもあります。スポーツや歩行の負担が左右で異なると、症状の強さに差が出ることもあります。

症状が軽い場合は運動を調整しながら続けられることもありますが、痛みが強いときは無理をせず休むことが大切です。主治医の判断に従うことをおすすめします。

扁平足は足のアーチが潰れることで外脛骨への負担が増し、症状を悪化させやすいとされています。扁平足の改善は予防にも有効です。

市販品で一定の効果を得られることもありますが、足の形やアーチ構造に合わせたオーダーメイドインソールの方が効果的です。

適切に手術とリハビリを行えば、多くの方がスポーツに復帰可能です。復帰の時期は手術法や症状によって異なるため、主治医と相談が必要です。

外脛骨自体が家族内でみられることはあります。必ず症状が出るわけではありませんが、体質的に発症しやすい傾向はあります。

強い痛みがあるときは休むことが望ましいです。症状が軽ければ種目を調整して参加する場合もあります。医師に相談し、学校とも連携することが大切です。

若い頃は無症状でも、大人になって運動や仕事で足に負担がかかるようになり、痛みが出ることがあります。

当院は、有痛性外脛骨についても保存療法から手術まで幅広く対応しています。患者さまの生活に合わせた治療方針を提案しています。

有痛性外脛骨のまとめ

有痛性外脛骨は、足の内側にある外脛骨が炎症を起こし、思春期を中心に痛みを生じる疾患です。放置すると運動制限や慢性的な痛みにつながることがあります。

適切な靴選びや足底挿板(アーチサポート)、足指のトレーニングといったセルフケアで改善することも多く、必要に応じて保存療法や手術療法が行われます。

足の痛みや違和感を繰り返す場合は、早めに整形外科を受診し、正確な診断を受けることが大切です。吉野整形外科では一人ひとりの症状に合わせた診療を行い、健康的な日常生活をサポートしています。

足元の健康を守り、毎日を快適に過ごしましょう。